你尚未認(rèn)證為創(chuàng)作人或影視公司,認(rèn)證即可享有:

我能理解為什么《731》首周破12億人民幣的票房成績,能讓很多電影人的心態(tài)崩掉。因為不少人對趙林山導(dǎo)演能拿到這樣的成績,打心底里是不服氣的。他們會小聲嘟囔一句:“換我來拍731,我也能拿十幾億票房,甚至幾十億呢!”

體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)發(fā)言上,會轉(zhuǎn)化為:“白瞎了/浪費了/糟蹋了這么好的題材。”

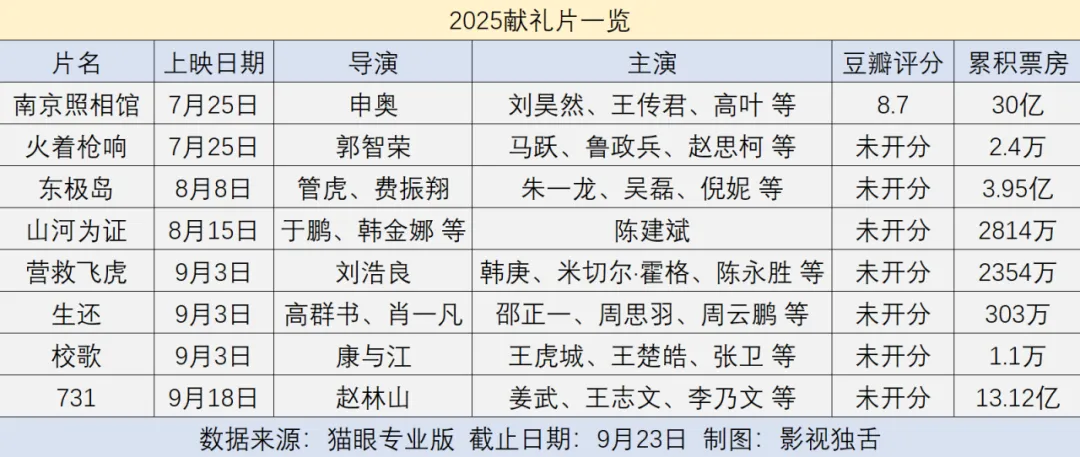

在很多人眼里,《731》能拿十幾億票房,吃的是題材紅利,甚至《南京照相館》的30億票房也是吃了題材的紅利。似乎在特殊的紀(jì)念日前后,有些題材就會變成“預(yù)制爆款”。

然而,題材并非電影成為爆款的首位決定因素。即便都是紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年的影片,也會面臨“同題不同命”。

9月3日前后上映了八部紀(jì)念影片,從題材上均是取材于抗日戰(zhàn)爭的真人真事真歷史,上映后的表現(xiàn)卻大相徑庭。

在它們都未上映的時候,業(yè)界普遍將陣容豪華的《東極島》和籌備多年的《731》看作是今年紀(jì)念影片中的雙雄。當(dāng)時的《南京照相館》宣傳預(yù)熱不夠,很像是個來“湊熱鬧”的。

豈料上映之后,《南京照相館》成了今年紀(jì)念影片中唯一的叫好又叫座。它既是今年暑期檔能小幅超過去年的首席功臣,也是這批紀(jì)念影片中豆瓣開分的獨苗。

《東極島》則命運迥然。曾被業(yè)界認(rèn)為是票房保障的大導(dǎo)演、大明星、大場面、大投資竟無一靈光。光靠一個取材于真實歷史事件的題材亮點,自然無力回天。

經(jīng)歷了撤檔再映的《731》,雖然在上映后掀起了一場強勁的票房風(fēng)暴,但口碑上存在的爭議,讓它難以擁有《南京照相館》般的長賣命。就算首周就斬獲了超12億的票房,貓眼專業(yè)版和燈塔專業(yè)版對它的總票房預(yù)測仍在15億左右。

同在9月3日閱兵當(dāng)天上映的《生還》和《營救飛虎》,一個取材于東北的抗戰(zhàn)歷史,一個取材于香港的抗戰(zhàn)歷史。

《生還》被導(dǎo)演高群書拍得中規(guī)中矩、一板一眼,口碑不算差,票房卻定格在300多萬。

《營救飛虎》被導(dǎo)演劉浩良拍出了動作類型片的風(fēng)采,雖然取得了超過2000萬的票房,但被很多網(wǎng)友批為“抗日神劇”。

這兩部故事片,竟然都沒有賣過紀(jì)錄片《山河為證》(2814萬)。

此外,《生還》只是我們普遍看到的紀(jì)念影片里票房最差的一部,實際上在大眾視野之外,還有《火著槍響》和《校歌》兩部體量更小的紀(jì)念影片,其“全國”票房僅有幾萬。過少的觀影人次,也使得它們的豆瓣頁面沒有足夠的打分人數(shù)來開分。

票房從30億到1.1萬,口碑從豆瓣8.7到開不了分。紀(jì)念影片還真是“同題不同命”啊!

復(fù)盤一下今年紀(jì)念影片的觀影體驗和市場表現(xiàn),我們能感受到,雖然都是取材自真實的歷史,但創(chuàng)作上的細(xì)微差別,才是導(dǎo)致同題不同命的原因。

從市場反饋數(shù)據(jù)來看,抗戰(zhàn)歷史段落的全國知曉程度,會直接決定影片的映前關(guān)注度和票房號召力。

像南京大屠殺、731生化實驗這樣的歷史段落,天然就比東北抗聯(lián)、東江縱隊更容易吸引到全國觀眾的眼球。

這也是為什么《南京照相館》舍棄了曾用名《吉祥照相館》。片名里的兩字之差,就能為宣傳省力不少。

《東極島》取材的歷史事件本來是缺乏全國知曉度的,好在前一年的紀(jì)錄片《里斯本丸沉沒》幫忙狠狠地宣傳了一波。該片的映前關(guān)注度就非常理想,貓眼和淘票票兩大購票平臺的想看人數(shù)、映前社交媒體上的熱度、預(yù)排片和預(yù)售成績都是暑期檔的第一梯隊。

上映初期,貓眼專業(yè)版和燈塔專業(yè)版對它的總票房預(yù)測曾高達(dá)11億。但隨后其口碑上的巨大爭議引發(fā)上座率走低,導(dǎo)致票房表現(xiàn)乏力。

對比《東極島》和《731》就能看出。都是在文本層面、電影層面引發(fā)了爭議,擁有更知名歷史背景的《731》明顯更能保住預(yù)期的票房。

《東極島》不像《南京照相館》和《731》那樣有全國知曉的歷史背景,可以在背景之上選擇故事、選擇人物、選擇切口。它是一個相對孤立的事件,甚至可以說只是一個有重要意義的場面。

因此,看似同題創(chuàng)作,《東極島》實際上選了一個更難解的。

要說對歷史的尊重,今年的紀(jì)念影片沒有哪一部是需要被批評的。它們的創(chuàng)作都是基于大量歷史資料而來,很多人物都能找到原型,很多情節(jié)都曾在歷史上發(fā)生過。然而,它們給到觀眾的可信度卻并不相同。

對原型改編幅度很大,相當(dāng)于嫁接手法的《南京照相館》反而是最讓觀眾覺得可信,代入感最為強烈的一部。細(xì)節(jié)處處有歷史依據(jù)的《731》,反而看得人一頭霧水,頻頻出戲。

這就是同題不同解法帶來的差異。

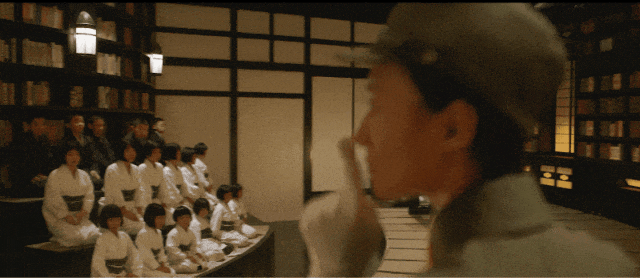

這兩部影片的背景都是有極高國民知曉度的。也就是說,片中日本人應(yīng)該是個什么樣子,南京城是什么樣子,731基地是什么樣子,觀眾都是有預(yù)期的。創(chuàng)作者盡量不要用自己查到資料里的特殊案例去打破這種預(yù)期。

比如雖然資料里能查到731部隊里有位名叫高橋加代的女軍醫(yī),但是不能以此來藝術(shù)化創(chuàng)作一個特別班班長今村佳代(馮文娟 飾)。

觀眾是不會去查那么多資料的。放大化的特例會破壞掉他們的預(yù)期,帶來不舒適的體驗。這種不適,應(yīng)該提前避免,而非映后才給觀眾補課。

如果是必須打破的預(yù)期,應(yīng)該在片中就給出明確的介紹。比如“特設(shè)監(jiān)獄”為什么那么干凈、伙食為什么那么好,不能完全寄希望于觀眾去理解,而是得有更明確的交待。

還有就是對主人公的選擇。今年這三大紀(jì)念影片,都不是人物傳記,主人公的選擇權(quán)基本上都在主創(chuàng)手里。看得出來,他們都有以小人物視角來切入的意識。

那么,是否要突出主人公的個性呢?

事實證明,主人公個性最弱的《南京照相館》勝出了。努力塑造個性化主人公的《731》和《東極島》,都有些事與愿違了。

如果單看主人公的個性塑造和演員表演,無論是《731》里的王永章(姜武 飾),還是《東極島》里的阿赑(朱一龍 飾)和阿蕩(吳磊 飾),都沒什么問題。可是他們與其故事環(huán)境,并不像《南京照相館》里的蘇柳昌(劉昊然 飾)那么契合。

要知道,觀眾對那段歷史里普通人的狀態(tài)與反應(yīng),大致有一種預(yù)期和認(rèn)知。解題的時候,別太跑偏。

王永章一些裝傻充愣的行為,符合他江湖騙子的身份,可是一旦尺度大到引觀眾發(fā)笑,那在731這個時代背景下就顯得不合時宜了。

阿赑是酷的,阿蕩是帥的。可他們的酷和帥,是主創(chuàng)給歷史人物加工出的現(xiàn)代審美。

這兄弟倆身上的魅力和他們之間的情感關(guān)系,能夠討好當(dāng)下的年輕觀眾,卻與電影里的核心事件沒那么融洽。他們會跳出事件,甚至?xí)寫颉?/p>

相對而言,沒有明確歷史原型的蘇柳昌,以及躲在吉祥照相館里的其他幾個角色,反而讓觀眾覺得是可信的。觀眾會覺得在南京陷落后,南京的普通人就會是這種為了能活著先走一步看一步的狀態(tài)。

他們身上沒什么預(yù)設(shè)的魅力,有的只是在事件中的掙扎,以及被激發(fā)出來的最后一搏。

取材真實歷史的影片創(chuàng)作,還真不是只要這人、這事真的有過,就可以拿來隨便用的。觀眾雖然是沖著歷史而來,但他們不是來上歷史課的。他們共情的角色,是代表了歷史多數(shù)的角色,而不是代表了歷史少數(shù)的角色。

因此歷史人物和故事的改編,最好還是控制在觀眾對歷史背景的大預(yù)期、大認(rèn)知之內(nèi)較為穩(wěn)妥。

《營救飛虎》和《生還》都有“首次在大銀幕上講述XXX的故事”的價值。只不過這種價值是社會價值、文藝價值,而非市場價值。

普通觀眾選擇看一部電影,第一目的肯定不是為了去了解某個地域的歷史知識。地域歷史之間也沒有可比性。你不能說東北的抗日歷史就比香港的抗日歷史更值得看。

再展開一些說,電影并不適合用題材來打差異化。電視劇領(lǐng)域,是可以用題材來打差異化的。比如《我是刑警》里寫刑警、《南來北往》里寫乘警、《駐站》里寫駐站民警,都能取得不錯的收視率和口碑。

可到了電影領(lǐng)域,這種細(xì)微的題材差異,往往就會變成題材跟風(fēng)。比如你拍一個腦癱患者,他拍一個肢體殘缺,我拍一個聽力障礙……拍著拍著,題材差異就被拍沒了。大家從差異化競爭變成了同題競爭。

就好像今年要紀(jì)念抗日戰(zhàn)爭勝利80周年,取材抗日歷史的影片也并不是都有題材紅利可吃。題材不是電影賣座的靈藥,從選定題材到最終成片,還有很長、很考驗功力的創(chuàng)作之路要走。同題不同命,全在怎么解。

內(nèi)容由作者原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明來源,附以原文鏈接

http://www.66363709.com/news/13076.html全部評論

分享到微信朋友圈

表情

添加圖片

發(fā)表評論